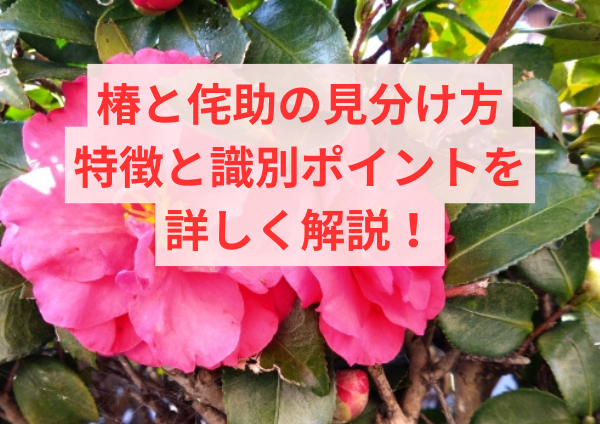

椿と侘助はどちらも美しい花を咲かせる植物で、見た目が似ているため、違いを識別するのが一見難しいです。

特に庭木や盆栽として育てる場合、それぞれの植物の特性をしっかり理解して選ぶことが大切です。

この記事では、椿と侘助の主要な違いと各植物の特徴、見分け方について詳しく説明します。

また、侘助の品種や花の季節、花言葉なども詳細に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

椿と侘助の識別法:基本的な見分け方

椿と外見が似ている侘助は、茶道でも用いられる特別な花で、一般的な椿とはいくつかの明確な違いがあります。

特に、花の形状や開花様式に独特の特徴があり、これらは識別において重要なポイントとなります。

侘助の魅力

侘助(わびすけ)はツバキ科の植物で、日本の庭園や茶室によく用いられます。

この花の最大の魅力は、控えめで小さな花びらと、目立たない雄しべの咲き方にあります。

シンプルで落ち着いた美しさが茶道の精神と相まって、長く愛されています。

侘助は、中国のツバキと日本のツバキが交配されたとされ、江戸時代から栽培されている歴史ある花です。

椿の特性

椿(つばき)は、日本を代表する植物で、古くから庭木や生垣として利用されています。

椿の葉は光沢があり厚みがあるのが特徴で、花は華やかで存在感のあるものが多いです。

花のバリエーションは多岐にわたり、一重咲きから八重咲き、斑入りのものまであります。

また、花が丸ごと落ちる特性があるため、武士の時代には不吉な象徴とされたこともありますが、その美しさと強い生命力で広く親しまれています。

侘助と椿の見分け方

侘助と椿の主な違いは、花の形状と開花の仕方です。

侘助の花は小さく、雄しべが目立たず洗練された印象を与えます。

一方、椿の花は雄しべがはっきりと見え、花も大きく華やかです。

葉の形状や質感にも違いがあり、侘助の葉は細長く柔らかい印象を与えるのに対し、椿の葉はより広く、厚みと光沢があります。

これらの特徴を把握しておくと、植物選びの際に役立ちます。

侘助の品種とその魅力の多様性

侘助は多彩な品種を持ち、それぞれ異なる色や形の花を咲かせます。好みに合わせて選べるのが、侘助の楽しみ方の一つです。

侘助の代表的な品種

侘助にはいくつかの人気品種があります。

「太郎冠者」は繊細なピンク色の花が特徴で、愛好家には特に人気のある品種です。

「紅侘助」は鮮やかな赤い花が印象的で、活動的な雰囲気を持っています。

「白侘助」は純白の花が特徴で、清潔感と洗練された美しさが魅力です。

これらの品種はそれぞれユニークな魅力を持ち、特に茶庭や日本庭園で好まれます。

鉢植えや盆栽としても楽しめるため、スペースが限られた環境でも楽しむことが可能です。

侘助の開花時期

侘助は主に11月から3月にかけて開花し、冬から春にかけての花を楽しむことができます。

この時期の侘助は、寒い季節に暖かみのある色彩を提供し、長期間にわたって花を楽しむことができる点も大きな魅力です。

冬の庭に色と生命を加えるのに理想的な植物です。

侘助の花言葉とその意味

侘助の花言葉には「控えめな美しさ」や「簡素」があります。これは侘助の控えめで落ち着いた魅力に由来します。

茶道では、この花が表す「わびさび」の精神が高く評価されています。

さらに、「心の平安」も侘助の花言葉に含まれており、冬の静かな風景の中で穏やかに咲くその様子が人々の心を和ませるとされています。

そのため、侘助は贈り物としても非常に人気があり、大切な人へのプレゼントにも適しています。

椿の品種の多様性とその特徴

椿は様々な品種が存在し、各々が独自の特徴を持っています。

日本国内外での品種改良が進んでおり、花の色や形の多様性が特に注目されています。

ここでは、代表的な品種やそれらの開花期間、花言葉について紹介します。

椿の主要な品種

椿には数多くの品種があり、各地の特色を反映したものが多いです。

「ヤブツバキ」は日本原産の野生種で、鮮やかな赤い花と光沢のある葉が特徴的です。

「肥後椿」は熊本県で発祥し、豪華な花弁と立派な外観が魅力です。

「乙女椿」は柔らかなピンクの八重咲きで、観賞用としても人気があります。

さらに、国際的に栽培されている「カメリア・サザンカ」は椿とサザンカの交雑種で、その耐寒性と美しさが知られています。

椿の開花時期

椿の開花時期は品種により異なりますが、一般的には12月から4月にかけてです。

寒い季節にも庭を美しく彩る冬季開花の品種が多く、観賞価値が高いです。

早咲き品種は12月から、中咲き品種は1月から2月、遅咲き品種は3月から4月にかけて咲きます。

複数の品種を植えることで、長い期間椿の花を楽しむことができます。

椿の花言葉

椿の花言葉には「控えめな優しさ」と「気取らない美しさ」があり、日本では武士によって「誇り高き気品」の象徴とされてきました。

白椿は「純粋な愛」を、赤椿は「自然体の魅力」を、ピンク椿は「控えめな美しさ」を表しています。

その力強い美しさから、椿は多くの文化的作品にも登場し、日本の庭園や寺院でよく見られる歴史深い花です。

侘助と椿の見分け方

侘助と椿は似た特徴を持っていますが、いくつかのポイントを把握することで容易に識別が可能です。

このセクションでは、花弁の特徴、葉の形状、開花時期の違いに焦点を当てて解説します。

花弁の特徴で識別する

侘助と椿の花弁には明確な違いがあります。侘助の花は比較的小さく、シンプルな一重咲きが多く、雄しべが目立ちにくい特徴があります。

一方、椿の花は大きく、八重咲きや千重咲きなど華やかなバリエーションが豊富です。

また、侘助の花は枯れた後に花弁が散るのに対し、椿は花全体が落ちる特性を持っています。

これらの点を観察することで、両者を容易に見分けることができます。

葉の形状での識別

侘助と椿は葉の形状でも識別できます。

侘助の葉は細長く柔らかな印象を与えるのに対し、椿の葉は幅広くて厚みがあり、光沢が特徴です。

さらに、侘助の葉の縁は比較的滑らかなのに対して、椿の葉はギザギザしています。

これらの特性を理解しておくと、花が咲いていない時期でも両者を識別することが可能です。

開花時期の違い

侘助と椿の開花時期には小さな差があります。

侘助は主に11月から3月にかけて開花し、冬期間中に花を楽しむことができます。

対照的に、椿は12月から4月にかけて開花し、特に春先に花盛りとなる品種が多いです。

開花時期が部分的に重なりますが、侘助は通常、少し早めに花を咲かせる傾向があります。

この情報をもとに、冬の早い段階で花を見せる植物は侘助である可能性が高いと判断できます。

侘助の魅力と育成ガイド

侘助はその控えめで上品な美しさが特徴で、日本の庭園や茶庭に欠かせない植物です。

鉢植えや盆栽としても育てやすく、スペースが限られた場所でも栽培が可能です。

侘助の代表的な品種

侘助には様々な品種があり、それぞれが独特の美しさを持っています。

「大唐冠」は鮮やかな赤い花が特徴で、存在感が際立ちます。

「桜侘助」は柔らかなピンク色の花が特徴で、優雅な雰囲気を演出します。

「数寄屋侘助」は茶室の庭にぴったりで、控えめながらも洗練された花が魅力です。

これらの品種を理解することで、自分の庭や好みに合った選択をすることができます。

侘助の栽培方法

侘助は比較的管理しやすい植物ですが、美しい花を咲かせるためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

良い排水性の土を使い、適度な日陰で健康的に育てます。

寒さには強いものの乾燥には弱いため、冬の水やりは特に注意が必要です。

剪定は花が終わった後に行い、枝を整えることで翌年の花付きを良くします。

肥料は春と秋に施し、植物の成長と美しい花の咲きを促進します。

侘助の香りとその楽しみ方

侘助は椿と比較して香りが控えめですが、品種によっては甘い香りを放つものもあります。

茶室や玄関に植えることで、控えめながら心地よい香りを楽しむことができます。

また、鉢植えや盆栽として室内で育てることも可能で、四季折々の変化を観察する楽しみもあります。

剪定を適切に行うことで、コンパクトながら上品な花姿を保つことができ、日本の伝統的な美を室内でも楽しむことができます。

椿の特性と栽培ガイド

椿は日本の伝統的な庭園に不可欠な花木で、品種の多様性と育てやすさが魅力です。

冬から春にかけての美しい花は、寒い季節でも庭を彩ります。

ここでは、椿の人気品種や栽培方法、さらに香りの楽しみ方まで詳しく説明します。

椿の人気品種

椿はその色や形の多様性で広く知られており、さまざまな品種が楽しめます。

「ヤブツバキ」は日本原産の種で、鮮やかな赤の一重咲きが特徴です。

「乙女椿」は魅力的なピンクの八重咲きで、庭木として高い観賞価値を持ちます。

「白玉」は純白の花でエレガントな印象を与え、「西王母」は柔らかな桃色が特徴です。

「ブラックマジック」はその深い赤い色が個性的で、見る人を引きつけます。

椿の栽培コツ

椿の栽培には適した環境と丁寧な管理が欠かせません。

椿は半日陰を好むため、直射日光の強すぎる場所は避け、木漏れ日の当たる場所が最適です。

排水性の良い土壌を用い、適度な湿度を保つことが大切です。

乾燥する冬場も水やりを怠らないようにしましょう。

肥料は春と秋に緩効性の有機肥料を施すと良いです。花後に剪定を行うことで、次年度の花付きを向上させることができます。

椿の香りとその楽しみ方

椿の香りは品種によって異なりますが、一般的にはあまり強くない香りです。

ただし、「初嵐」や「白侘助」のように甘い香りを持つ品種もあります。

椿は庭木としてだけでなく、鉢植えや盆栽としても栽培可能で、限られた空間でもその美しさを楽しむことができます。

また、切り花として室内に飾ることで、日本の和の雰囲気をお部屋にもたらすことができます。

山茶花と椿・侘助の見分け方

椿に外見が似ている「山茶花(さざんか)」は、しばしば混同されがちですが、花の咲き方や葉の形状には明確な違いがあります。

このセクションでは、山茶花の特徴と椿および侘助との違いを詳しく説明します。

山茶花の基本情報

山茶花はツバキ科の常緑樹で、日本原産の植物です。

庭木や生垣として古くから利用されており、特に秋から冬にかけて花を咲かせることが特徴です。

椿に似ていますが、山茶花は花弁が一枚ずつ散るという点で異なります。

寒さに強く、手入れがしやすいため、公園や庭園でよく見られます。

花の色は白、ピンク、赤があり、八重咲きの品種も存在します。

【小見出し】 山茶花の開花時期と特性

山茶花の開花時期は10月から12月にかけてで、侘助や椿よりも早く花を咲かせます。

秋の終わりから冬の始めにかけての開花は、寒い季節に庭を明るく彩ります。

椿の花が一つのまとまりとして落ちるのに対して、山茶花は花弁が一枚ずつ散っていくのが特徴です。

また、葉は椿に比べ小さく、葉縁のギザギザがはっきりしており、これも識別のポイントとなります。

各種の特徴比較

山茶花、侘助、椿の特徴を比較すると以下のようになります:

- 花の咲き方:山茶花は花弁が一枚ずつ散る。侘助と椿は花全体が落下する。

- 花の大きさ:侘助は小さく控えめ、椿は大きく華やか、山茶花は中間の大きさ。

- 葉の形状:山茶花の葉はギザギザが目立つ。侘助と椿は葉が滑らかで、侘助の葉はより細長い。

- 開花時期:山茶花は10月から12月、侘助は11月から3月、椿は12月から4月。

これらの情報を理解することで、これらの花木を正確に識別することができます。

侘助と椿の比較総括

侘助と椿はどちらもツバキ科に属する魅力的な花木で、花の形状、開花の様式、葉の形に明らかな違いがあります。

侘助は控えめで洗練された花が特徴で、特に茶道で好まれています。

一方、椿はその豪華で目を引く花が魅力です。

山茶花も椿に似ていますが、花弁が一枚ずつ散る点が異なります。

これらの植物はそれぞれに独特の魅力を持ち、庭木や鉢植えとして楽しむことができます。

適切な管理により、美しい花を長く楽しむことが可能です。

自分の好みに合った品種を選んで、四季折々の美しさを堪能することをおすすめします。