柴又帝釈天の初詣は、毎年たくさんの人でにぎわいますよね。

2026年の初詣もスムーズに、そして気持ちよく参拝できるように、混雑状況や屋台、駐車場、アクセスなどをまとめました。

初めて訪れる方でも安心して楽しめるように、初心者さん目線で丁寧に解説しています。ぜひ、お出かけ前の参考にしてみてくださいね。

柴又帝釈天初詣2026の混雑状況|ピークと空く時間帯

過去の混雑ピークと参拝者数の傾向

柴又帝釈天は、元旦0時になると同時に多くの参拝客が訪れ、一気ににぎわいが増します。

特に三が日は一日を通して混雑しやすく、日中は参道がゆっくりしか進めないほど人でいっぱいになることもあります。また、気温が高めの日や天気が安定している日は参拝者が増える傾向があります。

過去のデータを見ると、元旦の午前中は初日の出の時間帯と重なるため特に混みやすく、家族連れや観光客が集中する時間帯として知られています。逆に夕方以降は比較的落ち着くことが多いですが、屋台目当ての人もいて一定のにぎわいがあります。

空いている狙い目の時間帯

・元旦は早朝4時〜7時が最もスムーズで、寒さはありますが歩きやすい時間帯です。

・1月2日・3日は夕方以降が落ち着いてきて、境内の雰囲気もゆったり楽しめます。

・三が日を外した4日以降はかなり快適で、混雑を避けたい方には特におすすめです。

・さらに、天気が悪い日は一時的に空くこともあり、ゆっくり参拝したい方には狙い目です。

混雑を避けるおすすめ参拝ルート

京成柴又駅からの表参道はにぎわいが魅力ですが、どうしても混雑しやすいエリアです。ゆっくり歩きたい方や子連れの方は、参道の一本裏側を通る住宅街ルートがスムーズです。

道幅が広い場所もあるため、落ち着いて歩くことができます。また、時間帯によっては参道よりもスイスイ動けるので、混雑が苦手な方に特におすすめです。

駅からスムーズに行ける裏ルート

表参道を避けて脇の住宅街ルートを通ると、混雑時に歩きやすく安心です。この裏ルートは地元の方もよく利用しており、観光客が集まりやすい参道と比べて人通りが少ないため、小さなお子さん連れや高齢の方でも歩きやすいのが特徴です。

また、道沿いには昔ながらの住宅や、小さな公園などもあり、少しだけ地元の雰囲気を感じながらゆっくり進むことができます。

初めて訪れる方でも迷いにくいルートで、時間帯によっては驚くほどスムーズにお寺までたどり着けます。混雑ピーク時のストレスを避けたい方には、特におすすめのルートです。

スマホでできる混雑対策

天気アプリや地図アプリで混雑の傾向をチェックしておくと、焦らず参拝できます。特に地図アプリの「混雑度」表示機能を活用すると、リアルタイムで人の多さを把握できるので便利です。

また、SNS検索で現地の最新情報を確認したり、公式サイトのアナウンスを見ておくことで、急な混雑や天候変化にもスムーズに対応できます。当日の天気予報をもとに防寒対策や持ち物を調整することで、より快適に初詣が楽しめます。

柴又帝釈天とは?初詣の歴史とご利益

ご本尊や寅さんとのゆかり

帝釈天は厄除けや家内安全で古くから親しまれてきたお寺で、地域の人々にとっては心の拠りどころのような存在です。境内に入ると、どこか懐かしさを感じる静けさと優しさに包まれ、参拝するだけで気持ちが落ち着くような雰囲気があります。

また、映画「男はつらいよ」の寅さんとのつながりも深く、参道には寅さんゆかりのスポットが点在しています。撮影で使われたお店や、寅さん像など、ファンにはたまらない見どころがたくさんあり、初めて訪れる方でも楽しみながら散策できます。

映画を観たことがある方なら、物語の世界に入り込んだような体験ができるのも魅力のひとつです。

初詣で授かれるご利益

・厄除け(悪い運気を祓い、1年を穏やかにスタートできるといわれています)

・交通安全(通勤・通学・運転が多い方に人気のご利益)

・商売繁盛(仕事運や金運を上げたい方におすすめ)

・家内安全(家族みんなの平穏を願う方にぴったり)で親しまれてきたお寺。映画「男はつらいよ」の寅さんとのつながりも深く、参道には寅さんを感じられる場所がたくさんあります。

初詣で授かれるご利益

・厄除け(悪い運気をしっかり祓い、新しい一年を気持ちよく迎えたい方に人気です)

・交通安全(通勤・通学・旅行など、日常的に移動が多い方がよく授かるご利益です)

・商売繁盛(仕事運や金運を高めたい方、チャレンジの年にしたい方におすすめです)

・家内安全(家族全員が穏やかに過ごせるよう願う、特に人気のご利益です)

【2026年版】柴又帝釈天の参拝時間と期間まとめ

例年の参拝スケジュール

元旦は0時に開門し、終日参拝できます。二日、三日も早朝から夜まで多くの参拝客が訪れ、特にお昼前後は歩くのもゆっくりになるほどにぎわいます。また、三が日は家族連れや観光客も増えるため、午前中〜夕方にかけて人出がピークとなりやすい傾向があります。

反対に、早朝や夜の時間帯は比較的落ち着いており、ゆっくりとした雰囲気で参拝できます。参道の屋台もこの期間は多く出店するため、食べ歩きを楽しみながら過ごす人も多いのが特徴です。こうしたにぎやかさは初詣ならではで、境内全体が華やかで活気に満ちています。

2026年開門・閉門時間の予想

2026年も例年通り、元旦0時開門が予想されます。閉門時間は比較的ゆるやかで、三が日は夜遅くまで参拝が可能なことが多いです。特に元旦の深夜から早朝にかけては、初詣ならではの厳かな雰囲気が楽しめます。

また、2026年は曜日の並びによって参拝客が増える可能性もあるため、時間に余裕を持ったスケジュールで訪れるのが安心です。

混雑に影響するポイント

・晴れの日は混雑しやすく、特に気温が高めの日は参拝客が増える傾向があります。

・三が日が週末に当たるとさらに増える傾向があります。

柴又帝釈天初詣2026の屋台情報

屋台の出店場所

表参道を中心に、境内周辺までたくさんの屋台がずらりと並び、歩いているだけでもワクワクするようなにぎわいがあります。定番グルメはもちろん、季節限定のメニューや昔ながらの味わいのお店などもあり、ついあれこれ食べたくなってしまうほど魅力がいっぱいです。

参道は華やかな雰囲気に包まれ、食べ歩きを楽しむ人の笑顔であふれています。屋台の香ばしい匂いが漂ってくるので、立ち寄らずにはいられません。

人気メニュー

・甘酒(身体が芯から温まり、初詣の寒い時期にはぴったりの一杯)

・たい焼き(外はパリッと、中はしっとりあんこが広がる定番スイーツ)

・ベビーカステラ(子どもにも大人にも人気で、持ち帰りにもおすすめ)

・焼きそば(お祭り気分が味わえる定番メニューでボリューム満点)

・串焼き(香ばしく焼けたお肉の香りが広がり、食べ歩きにも最適)

ほかにも、季節によって温かいスープや揚げ物などが出ていることもあり、その日の気分で選ぶ楽しさがあります。

温かい休憩スポット

屋根付きの場所や店内で食事ができる甘味処も多く、寒い日でも無理せず一息つけます。店内では座ってゆっくり温かい飲み物を楽しめるので、長時間歩いた疲れを癒すのにもぴったり。

特におしるこやぜんざいなど、冬ならではの温かい和スイーツは身体をほっと温めてくれます。ちょっとした休憩を挟むことで、初詣の散策がより快適になりますよ。

子連れでも安心の屋台選び

甘いものや温かい汁物など、子どもでも食べやすいメニューが多く安心して楽しめます。ベビーカステラやたい焼きなどは手軽につまめるため、歩きながらでも食べられて便利です。

また、人が多い時間帯は混雑しやすいので、早めの時間帯や少し空いた道沿いの屋台を選ぶとスムーズ。親子で一緒に楽しめる屋台が多いので、思い出づくりにもぴったりです。

柴又帝釈天周辺の駐車場・アクセスガイド

初詣期間中の交通規制

周辺は初詣に合わせて交通規制が入る場合があり、特に三が日は車での来訪がかなり大変になります。道路が一時的に通行止めになることもあり、予想以上に時間がかかるケースもあります。

また、参道周辺は歩行者が多くゆっくりしか進めないため、車で近くまで行こうとすると渋滞に巻き込まれやすくなります。車で向かう場合は、早朝または混雑のピークを避けた時間帯を選ぶのが安心です。

近隣のおすすめ駐車場

・コインパーキング(短時間で参拝したい方に便利。駅周辺に点在しています)

・観光用駐車場(広めで停めやすく、初詣時期は満車になりやすいため早めの到着が◎)

・少し離れた駐車場は空いていることが多めで、混雑を避けたい方におすすめです。歩く距離は増えますが、ストレス少なく駐車できます。

満車時の代替案

金町駅周辺に停めて電車で移動する方法もおすすめです。駅周辺には複数の駐車場があり、料金も比較的リーズナブル。電車なら混雑や交通規制を気にせず移動できるため、特に家族連れや初めての方には安心のルートです。

公共交通機関のアクセス

・京成「柴又駅」から徒歩すぐで、初詣シーズンでも比較的アクセスしやすいのが魅力です。駅前から参道までの距離も短く、道もわかりやすいため、初めて訪れる方でも安心して向かえます。

・JR「金町駅」からもアクセス良好で、徒歩やバスを使ってスムーズに到着できます。周辺にはコンビニや休憩スポットもあるので、家族連れでも立ち寄りやすいルートです。電車移動は渋滞の心配がないため、特に混雑する三が日は公共交通機関を使う人が多い傾向があります。

電車で混雑を避けるコツ

午前中の早めの時間帯か、夕方以降が快適です。また、三が日の真ん中よりも1月2日の午後や1月3日の夕方のほうが人の流れが落ち着きやすいので、ゆっくり参拝したい方にはおすすめです。

ホームや改札付近は混みやすいため、少し早めに到着して余裕を持って移動するとストレスなく過ごせます。

子連れ・ベビーカーでの初詣ガイド

ベビーカー利用について

境内は混雑するとベビーカーが動きにくいので、抱っこ紐がおすすめです。特に三が日は人の流れが途切れにくく、思うように進めないこともあります。そのため、両手が使えて動きやすい抱っこ紐はとても便利で、周囲の人にぶつかる心配も少なく安心して歩けます。

また、どうしてもベビーカーを使いたい場合は、混雑が落ち着く早朝や夕方以降に訪れると比較的スムーズに移動できます。

子どもと歩くときの注意

迷子防止に、目立つ服やスマホGPSの共有機能を使うと安心です。人が多い場所では子どもが興味のあるものに気を取られ、つい手を離してしまうこともあります。手首につける迷子ひもや、親子でおそろいの明るい色の服を着るなど、見つけやすくする工夫も役立ちます。

また、スマホの位置情報共有を設定しておくことで、万が一のときにもすぐに居場所を確認でき、安心感が大きく高まります。

子ども向け休憩スポット

甘味処やカフェでしっかり休めます。温かい飲み物や軽食を楽しめるお店も多く、歩き疲れた子どもがゆっくり休憩できる場所がたくさんあります。

特にベビーチェアがあるお店や広めの座席を備えたカフェは、家族連れに人気です。トイレが近い店舗を選ぶと、急な対応にも安心。休憩をこまめに挟むことで、子どもも大人も無理なく初詣を楽しめます。

高齢者連れの参拝ポイント

歩きやすいルート

人混みを避けて裏道ルートを使うのが安心です。特に高齢の方を連れての参拝では、できるだけゆっくり歩けて、安心して移動できる道を選ぶことがとても大切です。

参道のメイン通りはにぎやかで楽しい反面、三が日など混雑がピークになる時間帯は立ち止まりながら進むことも多く、足元が不安定になりやすい場面が出てきます。裏道や住宅街側のルートは比較的人が少なく、自分のペースで歩けるので、体力に不安のある方でも安心して移動できます。

また、道幅が広めの箇所も多いため、周囲に気を配りながらゆっくり進めるのもポイントです。天気が悪い日でも比較的歩きやすい環境が保たれているため、落ち着いて参拝したい方におすすめのルートです。

車椅子サポートについて

境内は段差もありますが、サポートしてくれるスタッフがいる場合もあります。初詣期間中は参拝客が増えるため、車椅子での移動がしにくい場面もありますが、スタッフの案内があればスムーズに進めることも多いです。

段差がある場所では補助をお願いできたり、混雑が激しい場所では安全なルートに誘導してもらえる場合もあります。事前に社務所へ相談しておくと、サポート体制について具体的な情報を得られ、当日も安心して参拝できます。また、同行者がいる場合は、車椅子を押す人と周囲の状況を確認する人で役割を分けて移動するのがおすすめです。

休憩スポット

ベンチや甘味処を利用すると快適です。境内にはいくつかの腰掛けられる場所があり、歩き疲れたタイミングで気軽に休むことができます。特に高齢の方や足腰に不安がある方は、こまめに休憩を挟むことで無理なく初詣を楽しめます。

甘味処では、温かい飲み物や軽食をゆっくり味わいながら休めるため、体力の回復にも最適です。店内は暖房が効いていることが多く、寒さの厳しい日でもほっとひと息つけます。休憩スポットを上手に活用しながら、無理のないペースで参拝を進めるのが快適に過ごすコツです。

初詣で人気のお守り・御朱印まとめ

お守り一覧

・厄除け守り(1年の厄を祓い、穏やかに過ごしたい方に人気のお守りです。災厄から身を守り、前向きに過ごせるよう願いが込められています)

・家内安全守り など(おうち全体の平穏や家族の幸せを願うお守りで、小さなお子さんがいる家庭や新しい生活を迎える方から特に支持されています)

御朱印の受付時間

三が日は特に混みやすいので、午前か夕方以降が狙い目です。さらに、混雑のピークであるお昼前後や正午〜15時頃は長蛇の列になることも多く、待ち時間が長くなりやすい傾向があります。

そのため、ゆっくり参拝しながら御朱印もいただきたい方は、早朝の静かな時間帯か、人の流れが落ち着く夕方以降に訪れるのが安心です。また、寒さが厳しい時期なので、並ぶ時間を考えてしっかり防寒をしておくと快適に過ごせます。

御朱印帳の注意点

整理しやすいよう、袋を用意しておくと便利です。特に初詣の時期は気温が低く手がかじかみやすいため、御朱印帳をそのまま持ち歩くと落としやすかったり、ページがめくれたりしやすくなります。

少ししっかりめの袋に入れておくことで、保護にもなり取り出しもスムーズ。雨や雪の日でも御朱印帳が濡れにくく安心です。また、袋にペンや小物を一緒に入れておくと、その場で必要なものをすぐ取り出せてとても便利ですよ。

写真スポット&撮影のコツ

人気フォトスポット

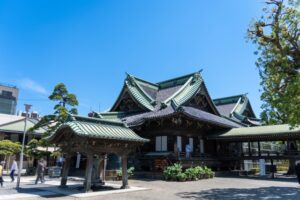

・大きな帝釈堂(どの角度から撮っても迫力があり、初詣の日の特別な雰囲気をしっかり残せる人気の撮影スポットです。建物の細かな装飾まで美しく写るので、近くから撮るのもおすすめ)

・参道のにぎやかな屋台風景(色とりどりの屋台が並び、活気に満ちた臨場感のある写真が撮れます。家族や友人と一緒に撮れば思い出に残る1枚に)

混雑しない撮影時間

朝の早い時間帯がきれいに撮れます。特に日の出直後は光が柔らかく、影もきれいに伸びるため撮影に最適です。人が少ないので、建物全体や参道の広がりをしっかり写せるのも魅力です。写真にゆっくりこだわりたい方は、この時間帯を狙うと満足度が高くなります。

夜のライトアップ

柔らかい光が美しく、雰囲気のある写真が撮れますよ。ライトの反射で建物がより立体的に見え、昼間とは違う幻想的な一枚が残せます。屋台の明かりや参道の灯りも相まって、温かみのある夜の風景を楽しめます。夜は気温が下がるので、防寒をしっかりして撮影を楽しんでくださいね。

トイレの場所と混雑回避

トイレマップ

境内と参道沿いに数か所あります。場所によっては混雑が集中しやすいところもありますが、案内板が多く出ているため、初めて訪れる方でも比較的見つけやすいのが安心ポイントです。

また、境内のトイレは清掃が行き届いていることが多く、利用しやすい環境が整っています。混雑が気になる方は、比較的人の流れが落ち着く時間帯を狙って利用するとスムーズです。

混雑しにくい場所

少し離れた公園のトイレが空いていることも。参道から数分歩いた場所にあるため、混雑ピークの時間帯でも比較的ゆったりと利用できます。公園トイレは家族連れにも使いやすく、ベビーカーでも入りやすいスペースが確保されている場合があります。混雑時の選択肢として覚えておくと、とても便利ですよ。

子ども向けのポイント

和式が苦手な子は駅トイレを利用しておくと安心です。駅構内のトイレは洋式がそろっていることが多く、きれいで使いやすい点が大きなメリットです。

特に小さなお子さんは寒さで急に行きたくなることもあるため、参拝前に余裕をもって済ませておくと心配が減ります。駅周辺にはベビールームが併設されている場所もあるので、必要に応じて活用するとさらに安心です。

周辺グルメ&休憩スポット

暖かく休めるお店

甘味処の草だんごが名物で、寒い日でもほっとできます。店内は暖房がしっかり効いていて、歩き疲れた身体をゆっくり温めるのにぴったり。草だんごのやさしい甘さが冷えた体にじんわり染み込み、冬ならではの特別なおいしさを感じられます。

ほかにも温かい飲み物や軽食が用意されているお店も多く、参拝の合間にのんびり休憩するのに最適です。混雑ピークを避けて、少し早めや遅めの時間帯に訪れると静かに過ごせることもあります。

子連れOKのお店

広い席があるお店ならゆったりできます。テーブル間のスペースが広めのお店では、ベビーカーをそのまま横につけられる場合もあり、小さなお子さん連れでも安心して利用できます。子ども向けのメニューがある場所もあり、家族みんなでほっと一息つける時間が作れます。座敷タイプのお店なら、靴を脱いでゆったりできるので、歩き疲れた子どもにも優しい環境です。

寒い日にうれしいメニュー

おしるこ・うどんなど体が温まるメニューが人気です。他にも、肉まん、あんみつ、湯豆腐など、寒い季節にぴったりの温かい料理やスイーツが楽しめます。特におしるこの優しい甘さは幅広い年代に人気で、外の冷たい空気で冷えた体を芯から温めてくれます。うどんやそばなどの麺類も、並んでいる間の冷えを癒やしてくれる心強い存在。温かいメニューを楽しみながら休憩することで、後半の参拝も元気にまわれます。

実際の参拝者の口コミ・体験談まとめ

混雑時の注意点

・歩くスピードを合わせてゆっくり進むよう心がけると安心です。人の波が一定に流れているので、焦って早歩きすると周囲とぶつかりやすく、かえって進みにくくなることがあります。特に初詣シーズンは家族連れや高齢の方も多いため、ゆっくりと落ち着いて歩くことが安全につながります。

・手袋は外さず、冷え対策をしっかり行いましょう。寒さが厳しい時期は手先がかじかみやすく、スマホ操作などの細かい動きもしにくくなります。温かい手袋をつけたまま歩くことで、体の冷えを防ぎながら快適に参拝できます。ポケットにカイロを入れておくのもおすすめです。

子連れの体験談

「屋台で食べられるものが多くて助かった」「混雑でも裏道でスムーズだった」などの声があります。特に小さな子ども連れの家族は、メインの参道よりも裏道ルートが歩きやすかったという感想が多く、ベビーカーでも比較的スムーズに移動できたという声もあります。また、子どもが途中で疲れてしまっても、屋台で温かいものを食べながらリフレッシュできたという体験談も寄せられています。

初めての参拝のコツ

焦らず、時間に余裕をもって訪れるのが大切。初詣はどうしても混雑しますが、心に余裕を持つことで落ち着いて楽しむことができます。特に初めて訪れる方は、迷ったときにすぐ確認できるように地図アプリを事前に準備したり、少し早めの到着を心がけると安心です。また、休憩スポットやトイレの位置をあらかじめチェックしておくことで、当日の不安を減らし、より快適に過ごせます。

【まとめ】2026年の柴又帝釈天初詣を快適に楽しむコツ

混雑を避けるベストタイム

早朝や夕方以降がスムーズです。特に朝の空気が澄んでいる時間帯は、参道のにぎわいも控えめで、落ち着いて歩けるのが魅力です。

夕方以降も人の流れが穏やかになり、ゆっくり写真を撮ったり、気になるお店に立ち寄ったりと、自分のペースで参拝を楽しめます。また、気温が下がる時間帯は混雑が自然と分散されるため、人混みが苦手な方にもぴったりです。天気が悪い日はさらに空く傾向があるので、ゆったりした初詣をしたい方はあえて時間をずらすのも一つの方法です。

スムーズに回れるモデルコース

参拝 → 屋台 → 甘味処で休憩 → 写真スポット巡りという流れは、初めて訪れる方にもわかりやすく、無理のない動線で回れる人気のコースです。

まずは落ち着いて参拝を済ませ、その後に参道の屋台で食べ歩きを楽しむと気分もぐっと明るくなります。甘味処でほっと一息つけば、体が温まり後半の散策も楽になります。最後に写真スポットを回ることで、混雑が落ち着いた時間帯なら人の少ない素敵な写真が撮れるのも嬉しいポイントです。

初詣をもっと楽しむために

寒さ対策をしながら、自分のペースでゆっくり巡るのがおすすめです。特に冬場の初詣は風が冷たく体力を消耗しやすいため、無理に詰め込みすぎず、こまめに休憩を入れながら過ごすと快適さがぐんと増します。温かい飲み物を持参したり、重ね着でしっかり防寒したりすることで、長時間の散策でも体が冷えにくくなります。

また、混雑が少ない道や休憩しやすいカフェを事前にチェックしておくと、急な予定変更にも柔軟に対応できます。家族連れや初めて訪れる方でも安心して楽しめる工夫を取り入れて、2026年の初詣をより思い出深い一日にしてください。