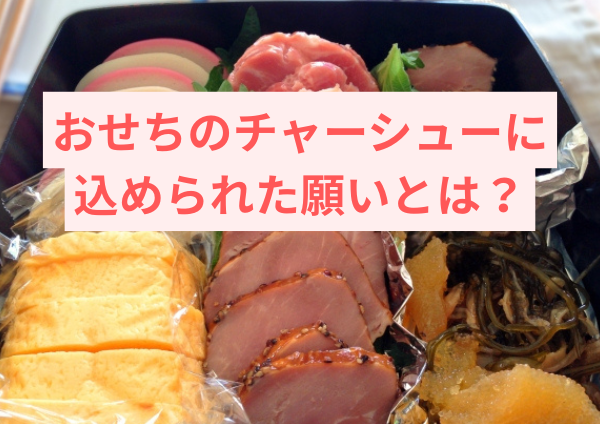

おせちチャーシューの意味と願い

おせち料理としてのチャーシューとは?

おせち料理においてチャーシューは、近年特に人気が高まっている一品のひとつです。もともとは中華料理の代表的な肉料理として知られていましたが、日本の食文化においても徐々に定着し、今ではお正月の定番料理のひとつとして受け入れられています。特に近年は、伝統的なおせちに加えて“モダンおせち”や“洋風おせち”といったスタイルが人気を集めており、チャーシューのような洋中折衷の肉料理は、その中心的存在として多くの家庭に登場しています。その理由としては、見た目の華やかさ、作り置きしやすい保存性、そして子どもから高齢者まで幅広い層に支持される親しみやすい味付けが挙げられます。さらに、お肉料理が少なくなりがちなおせちの中で、チャーシューは満足感を高めてくれる“主役級”の存在といえるでしょう。

チャーシューに込められた願いとは

チャーシューには「縁起が良い」とされる意味が込められています。特にその丸みを帯びたフォルムは「家庭円満」や「調和」を象徴し、焼き目の美しさや艶やかな色合いは「繁栄」「成功」「商売繁盛」などの願いを表すとされています。また、肉料理全般に共通する“力強さ”の象徴として、健康や活力の願いを託す意味もあります。おせち料理の基本的な考え方には、「一年の幸せを願って縁起の良いものをいただく」というものがありますが、チャーシューは見た目にも味にも華やかさがあり、その意味でも非常に縁起が良いとされ、家庭の幸福や事業の発展を願う気持ちを込めておせちに加えられることが多いのです。

チャーシューの由来とその文化的な背景

チャーシューの語源は中国語の「叉焼(チャーシウ)」で、広東料理を代表する伝統的な料理です。味付けは地域や家庭によって異なるものの、基本的には醤油や砂糖、五香粉などで甘辛く味付けされ、豚肉を香ばしく焼き上げるのが特徴です。古くから祝い事や特別な行事の際にふるまわれる料理として親しまれており、色鮮やかで香ばしい焼き色が祝いの席を華やかに彩ります。日本においては、中華料理店やお惣菜コーナーで手軽に入手できることから徐々に家庭料理としても浸透し、特に“ごちそう”として正月や誕生日などのハレの日に取り入れられるようになりました。こうした背景から、おせち料理にチャーシューを取り入れることは、多文化的な融合の象徴ともいえ、伝統と現代、和と洋、中華の調和を祝う意味も込められているのです。

おせちの構成とそれぞれの意味

おせち料理の重箱とその役割

おせちは「重箱」に詰められるのが特徴であり、この重箱には「福を重ねる」という非常に縁起の良い意味合いが込められています。重箱は段を重ねて詰めていくスタイルであり、食材や料理を分類しながら、美しく整理された状態で提供できるのも魅力です。一般的には三段から五段で構成されることが多く、段ごとに料理の種類や意味が異なるため、それぞれの段に役割があります。

また、重箱の形状そのものにも意味が込められており、四角い形は「角が立たない」、つまり円満な関係を保つことの象徴ともされています。さらに、家族で囲むおせちにおいては、重箱を開けるたびに驚きや喜びがあるよう工夫され、年始の楽しみのひとつにもなっています。食材の色彩や配置も計算されており、見た目の美しさと縁起の良さを同時に演出する器、それが重箱なのです。

二の重・三の重の特徴と意味

- 一の重:祝い肴(黒豆、数の子、田作りなど)

- 二の重:焼き物(鯛、海老、チャーシューなど)

- 三の重:煮しめなどの煮物

「一の重」は最上段に置かれ、縁起を担ぐための基本となる料理が詰められます。「二の重」は、おせちの中でも華やかさを担当する段であり、見た目にも鮮やかな焼き物が中心です。チャーシューはこの「二の重」に詰められ、鯛や海老と並ぶ存在感ある一品として重宝されています。そして「三の重」は煮物を中心とし、野菜や根菜などを丁寧に煮た料理が多く詰められ、家庭の温かさや素朴な味わいを象徴しています。

それぞれの段が担う意味と料理の内容に一貫性があることで、重箱全体にストーリー性が生まれます。このように段ごとに料理を分けることで、食べる人が料理を選びやすく、見た目にも美しい構成になります。

おせち料理の種類一覧とそれぞれの意味

- 黒豆:まめに働く、健康と長寿を願う

- 数の子:たくさんの卵により子孫繁栄の象徴

- 昆布巻き:「よろこぶ」にかけた語呂合わせで喜びを表現

- 伊達巻:巻物の形から、学問成就や知識の象徴

- 海老:腰が曲がるまで長生きするようにとの長寿祈願

- チャーシュー:肉の力強さから、家庭円満、活力、繁栄、そして現代的な豊かさを表現

特にチャーシューは、伝統的な意味合いだけでなく現代の食文化との融合を象徴しており、おせちの中でも注目される一品となっています。

おせちに込められた新年の願い

家族の無病息災を願うおせちの文化

おせちは一年の始まりに家族全員の無病息災を願う料理として、日本の正月には欠かせない伝統です。おせちに詰められた料理の一つひとつには、古来からの風習や願いが込められており、それぞれが意味を持って新しい年への希望を表現しています。たとえば、黒豆には「まめに暮らす」、つまり健康に働けるようにとの願いが込められていますし、数の子には「子孫繁栄」、昆布巻きには「よろこぶ」という語呂合わせが用いられています。

また、おせち料理を家族全員で囲むことで、世代を超えて食の伝統や感謝の心を共有する機会にもなっています。おせちをいただく時間は単なる食事の時間ではなく、一年の始まりを祝う特別なひととき。家族の健康や安全を祈りつつ、自然の恵みに感謝する行為として、年の初めにふさわしい儀式的意味も持っています。

正月に食べる理由とその歴史的背景

おせち料理が正月に食べられるようになった背景には、江戸時代から続く風習があります。当時、正月三が日は「女性が火を使わなくてもよいように」という考えから、保存の効く料理を事前に用意しておくという文化が発展しました。これは家事労働を休むという意味も含まれていますが、それ以上に「年神様(としがみさま)」を迎える期間中に、神聖な時間を穏やかに過ごすための知恵でもありました。

さらに、重箱に詰めて保存性を高めたり、見た目を美しく整えたりする工夫も、日本人の細やかな心遣いを象徴しています。おせちは単なる料理ではなく、日本人の暮らしの知恵と美意識の結晶といえるでしょう。

おせち料理と縁起に関する豆知識

おせち料理には縁起を担ぐためのさまざまな工夫が施されています。たとえば、「祝い肴三種」として知られる黒豆・数の子・田作りは、祝いの席に欠かせない基本の三品であり、いずれも家庭の安定や繁栄を願う意味があります。黒豆は「まめに暮らす」、数の子は「子孫繁栄」、田作りは「五穀豊穣」といった意味を持ちます。

また、おせちに使われる食材や色にも縁起が込められており、特に「紅白」の配色は、紅が魔除け、白が清浄を象徴するとされ、祝いの席にふさわしい彩りです。さらに、料理の形状や詰め方にも意味があり、巻物の形をした伊達巻は「知識や学問の繁栄」、海老の曲がった背は「腰が曲がるまで長生きできるように」との長寿の願いが込められています。このような知識を知っておくと、おせち料理を味わう楽しみもいっそう深まります。

チャーシューの人気と変遷

江戸時代から現在までのチャーシューの歴史

チャーシューに近い味付けの肉料理は、江戸時代の武家料理にもすでに存在していました。当時は「煮しめ肉」や「味噌漬け焼き」など、現代のチャーシューに通じる甘辛い味付けで、保存性の高い肉料理が好まれていたといわれています。これらは贅沢品として祝い膳やハレの日に振る舞われることが多く、庶民の食卓ではなかなか登場しない特別な存在でした。

明治時代に入ると、西洋料理や中華料理の影響を受け、豚肉料理のバリエーションが増加。特に昭和以降の高度経済成長期には、外食文化の発展とともに中華料理店が増え、チャーシューが一般家庭にも浸透するきっかけとなりました。現在では、スーパーやコンビニのお惣菜でも手軽に購入できる身近な料理となり、手作りレシピとしても家庭料理に欠かせない存在です。

香港の焼豚との違いとその魅力

香港の焼豚(チャーシュー)は、中国南部の広東地方にルーツを持ち、赤く鮮やかに色づいた見た目が特徴です。味付けには五香粉(ウーシャンフェン)や蜂蜜、醤油などが用いられ、スモーキーで奥深い甘みが口いっぱいに広がります。焼き上げには高温のオーブンや吊るし焼きが用いられ、外は香ばしく中はジューシーな仕上がりです。

一方、日本のおせちに取り入れられるチャーシューは、甘さを控えめにしつつも、醤油とみりんをベースにしたまろやかな味わいが特徴。香辛料の使用も抑えられており、幅広い年齢層に親しみやすい風味となっています。日本人の繊細な味覚に合うよう工夫されており、おせちという“和”の料理の中でも違和感なく調和するように作られているのが魅力です。

おせち料理としてのチャーシューの市場での位置付け

近年では、チャーシューは「現代風おせち」や「洋風おせち」の定番アイテムとしての地位を確立しています。特に百貨店やオンラインショップの通販おせちにおいては、バラエティ豊かなおかずの一つとして、チャーシューが高い人気を誇っています。

その理由としては、見た目の豪華さ、味の満足度、そして日持ちの良さが挙げられます。肉料理が一品あることで食卓のバランスが整い、子どもや若者にも喜ばれる構成になるため、家族全体の満足度を上げる存在として重宝されています。さらに、贈答用のおせちや企業向けの高級おせちにも登場するなど、チャーシューは今や“和洋折衷の象徴”として、ますますその市場価値を高めているのです。

おせち作りの注意点とアドバイス

材料選びにおけるポイントと注意点

おせち料理は年の初めに家族で囲む大切な料理だからこそ、材料にはとことんこだわりたいものです。なるべく国産素材を選ぶことで、安全性と品質が確保され、味わいにも安心感が生まれます。

さらに、冷凍保存を前提とする場合は、水分量の少ない食材や、加熱してもしっかり味が残る食材を選ぶのがポイントです。たとえば、煮しめ用の根菜類や、チャーシューのように濃い味付けができる肉料理は保存性も高くおすすめです。魚介類を使う場合は、下処理をしっかり行い、余分な水分を拭き取ってから使用すると良いでしょう。こうした下準備の丁寧さが、おせち全体の品質を大きく左右します。

調理時間を抑えるための時短テクニック

年末の忙しい時期に一からおせちを作るのは大変ですが、効率よく進めれば手間を大きく減らすことができます。まず有効なのが、作り置きと冷凍保存を上手に活用すること。煮物や焼き物などは数日前から仕込み、冷凍しておけば当日は詰めるだけで済みます。

また、炊飯器を活用することで一度に大量の煮物が調理でき、火加減の心配も不要です。オーブンや電子レンジを併用すれば、並行して複数の料理を仕上げることも可能になります。市販の冷凍食材やカット済み野菜を上手に取り入れることで、下準備の負担も軽減できます。こうした時短テクニックを駆使すれば、忙しい中でも見栄えのするおせち料理が完成します。

失敗しないおせち料理の秘訣と成功のコツ

おせち料理の完成度を左右するのは、調理中のちょっとした工夫です。まず火加減は、強火ではなく中火~弱火を基本にすることで、焦げ付きや味のムラを防げます。

盛り付けの際には、彩りのバランスを意識することが大切です。赤(紅白かまぼこ、海老)、緑(絹さや、いんげん)、黄(伊達巻、栗きんとん)など、色彩豊かに配置することで華やかさが際立ちます。また、重箱への詰め方もポイント。詰める順番や向きを意識して、同系色の料理が並ばないよう工夫すると、より見栄えの良い仕上がりになります。こうした細かな配慮の積み重ねが、完成度の高いおせちを生み出します。

おせち関連のおすすめ食材と調味料

定番の食材一覧とその特徴

- 黒豆:甘くふっくらと煮て、まめまめしく働くという意味を込める。黒い色には魔除けの意味もある。

- 数の子:ニシンの卵を塩抜き後に味付けし、多くの卵が連なっていることから、子孫繁栄の願いを込める。歯ごたえの良さもおせちのアクセントに。

- 昆布巻き:干ししいたけや魚(ニシンなど)を昆布で巻いて煮る。語呂合わせの「よろこぶ」に由来し、家族の喜びや幸福を願う一品。

- 伊達巻:巻物の形に似ていることから、知識や文化の発展、学業成就を象徴。甘くふわふわの食感は子どもにも人気。

- 海老:加熱により背が丸まることから、「腰が曲がるまで長生きできるように」との長寿祈願の意味が込められる。

- チャーシュー:甘辛く味付けされた肉料理で、力強さや活力を象徴する。味に変化を加え、現代的なおせちのアクセントとしても人気が高い。

人気の調味料とそれらの使い方

- 醤油:基本の和風味付けに欠かせない。煮物や焼き物の下味にも活用され、料理全体の風味を引き締める。

- みりん:甘みを加えるだけでなく、料理に照りや艶を与える効果もある。おせちの見た目を美しく仕上げるのに最適。

- 砂糖:煮物や伊達巻の甘み付けに不可欠。味に丸みを持たせる。

- 八角・五香粉:中華風のチャーシューや角煮などの香りづけに使用。少量でも独特の風味を与え、異国感を演出できる。

家族の好みに合わせたおせちの選び方

家族構成や年齢層に応じて、伝統とモダンをバランスよく取り入れるのがポイントです。たとえば、小さな子どもがいる家庭では、甘めの伊達巻やチャーシュー、栗きんとんなど、食べやすく人気のある料理を中心に構成するとよいでしょう。高齢の家族がいる場合は、あっさりとした煮物や昆布巻きなど、優しい味わいの料理を多めにすると喜ばれます。

また、苦手な食材は無理に入れず、その代わりに好きな食材でアレンジするのも一つの方法です。最近ではローストビーフやスモークサーモンなど、洋風の料理を取り入れる家庭も増えており、自由なおせちスタイルが広がっています。チャーシューのように親しみやすく、ごちそう感のある料理を中心に構成すれば、自然と満足度の高いおせちに仕上がります。