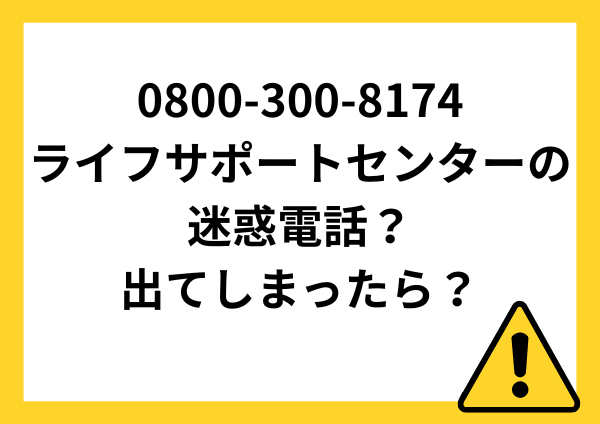

突然「0800-300-8174」から電話がかかってくると、

- 詐欺?危険?

- 出てしまったら?

- どこの会社?

こんなふうに一瞬で不安になりますよね。

結論からお伝えすると、

0800-300-8174は「ライフサポートセンター」名義で発信される、電気・ガス・通信料金の“切り替え営業”の電話です。詐欺ではありませんが、しつこい勧誘が多く、出る必要はありません。

この記事では、より詳しく安心していただけるよう、

- 正体の詳細・背景

- 実際にユーザーが受けた勧誘内容の具体例

- どんな危険性があるのか

- 無視していい理由

- 確実な撃退法(スマホ別)

- 同じ仕組みでかかってくる別番号の一覧

- なぜこのような電話が増えているのか(背景)

まで、徹底的に網羅しました。

不安が強い方でも、この記事を読み終えるころには“対処が明確”になり安心できます。

0800-300-8174はどこ?正体と運営の背景を徹底解説

ライフサポートセンター名義で発信される営業電話

口コミを調べると、多くの人が次のように名乗られたと報告しています。

- 「ライフサポートセンターです」

- 「電気料金の見直し窓口です」

- 「お客様の料金が安くなるご案内です」

- 「電気とガスの契約をまとめると安くなるのでお知らせしています」

いずれも公式の契約会社ではなく、第三者の営業代行会社です。

電気・ガス・通信の切り替えを勧めるのが目的

近年急増している“乗り換え営業”で、

- 電気会社の乗り換え

- ガス会社の変更

- 光回線の見直し

- セット割の案内

が主な内容です。

“安くなる”と言われると魅力的に感じますが、後で契約内容を確認すると割高になるケースもあり、トラブルも少なくありません。

どこから番号が流れているの?

0800-300-8174に限らず、こうした営業電話の番号は次のような経路から得られます。

- 過去に光回線・電気の比較サイトで入力した番号

- 資料請求やキャンペーン応募

- マンション設備の回線契約情報

- 名簿業者からの購入

自分の個人情報がどこで取得されたのかは特定できませんが、“公式の番号ではない”点だけは確実です。

この電話は危険?詐欺ではないが注意が必要な理由

0800-300-8174は詐欺ではありませんが、注意したい理由があります。

丁寧な営業に見せかけて契約を急かされる

口コミでは、

- 「安くなるので今すぐ切り替えましょう」と急がされた

- 詳しい説明がないまま契約を迫られた

- 他社より安いと強調され続けた

などの声が多く、判断力が鈍った状態で契約してしまう人もいます。

個人情報を聞かれるケースが多い

次のような情報を聞かれたという口コミが多数あります。

- 電気・ガスの契約番号

- 検針票の内容

- 現在の契約会社

- 家族構成

公式カスタマーサポート以外に個人情報を話すのは危険です。

「無料点検」を装うケースもある

少数ですが、「近くに行くので点検します」という提案から訪問につなげられそうになった例もあります。

しつこい繰り返しの着信

無視しても、

- 時間帯をずらして何度も着信

- 留守電にメッセージ

などが続くケースがあります。

電話に出てしまったらどうする?

「つい出てしまった…」と気づいた瞬間、ドキッとしますよね。

でも大丈夫です。出てしまったからといって、すぐに被害が出るわけではありません。

落ち着いて、以下のポイントを確認してください。

個人情報は絶対に話さない

相手がどんなに丁寧な口調でも、次の情報は一切伝えないようにしましょう。

-

名前(フルネーム)

-

住所や最寄り駅

-

生年月日

-

クレジットカード番号

-

家族構成や在宅時間

「確認のためです」「すでに登録されています」と言われても、

こちらから答える必要はありません。

すぐに電話を切ってOK

違和感を覚えたら、

「結構です」「必要ありません」と一言伝えて、すぐに切って大丈夫です。

相手に気を遣う必要はありませんし、

無言で切ってもマナー違反にはなりません。

折り返し電話はしない

着信履歴を見て気になっても、

自分から折り返すのは避けましょう。

折り返すことで、

-

「つながる番号」と認識される

-

さらに別の番号からかかってくる

といった可能性が高くなります。

不安な場合は着信拒否を設定する

一度出てしまって不安になった場合は、

早めに着信拒否設定をしておくと安心です。

スマホの標準機能だけで簡単に設定できますし、

同じ番号からの再着信を防げます。

被害が心配なときは相談窓口へ

もし「個人情報を話してしまったかも…」と不安な場合は、

早めに相談することで被害を防げます。

-

消費生活センター(局番なし:188)

-

携帯キャリアのサポート窓口

「大したことじゃないかも」と思っても、

相談するだけでも安心につながります。

実際に受けた人の口コミまとめ(匿名化した内容)

ネット上の口コミには、次のような傾向が見られます。

急に契約内容を説明され不安になった

「料金が安くなると言われたが、何がどう安くなるのか説明が曖昧で怖くなった」

断っても何度もかかってきた

「忙しい時間に3回着信。番号を調べてすぐ着拒した」

親切だったという人も

「営業の割には丁寧に説明してくれた。ただ結局契約はしなかった」という少数意見もありました。

“あたかも公式”のような話し方

「『契約変更が必要です』と公式のような言い方で焦った」という声もあり注意が必要です。

【重要】出てもいい?無視して大丈夫?折り返しは必要?

出る必要なし → むしろ出ないほうが安全

0800〜の番号は営業電話で使われることが多いため、出る必要はありません。

折り返し電話は絶対に不要

- 情報が“つながる番号”として登録される

- 別の営業会社にも情報が流れる可能性

があるため、折り返しは避けましょう。

無視・着拒で何の問題もない

公式窓口からの連絡ではないため、無視してOKです。

【撃退法】二度とかかってこないための確実な対処法

ここでは、スマホ別の撃退方法を詳しく解説します。

iPhoneの場合

- 着信履歴を開く

- 「i」マークをタップ

- 「この発信者を着信拒否」を選ぶ

Androidの場合

- 電話アプリを開く

- 該当番号を長押し

- 「ブロック」または「迷惑電話に設定」を選択

携帯会社の迷惑電話ブロックを利用

- docomo:あんしんセキュリティ

- au:迷惑メッセージ・電話ブロック

- SoftBank:迷惑電話ブロック

これらをオンにしておくと、自動で検知してくれます。

LINE/Yahooの迷惑電話警告機能

番号に色付き警告が表示されるため、安心して判断できます。

似た番号に注意!同じ仕組みでかかってくる他の営業番号

0800・050・0120の番号は、営業で使われることが多いです。よく報告される例:

- 0800-111-XXXX(光回線)

- 0120-XXX-XXX(電気会社乗り換え)

- 050-XXXX(ネット関連の営業)

このような番号からの着信は、まず調べてから判断するのが安全です。

なぜ営業電話がこんなに増えているの?

背景を知ると、落ち着いて対応できるようになります。

電力自由化で“代理店営業”が急増

2016年の電力自由化以降、競争が激しくなり、多くの会社が外部の営業代行に委託しています。

ガス・光回線・電気を「セット販売」したい会社が多い

セット割を勧めるため、電話営業を強化している企業が増えています。

個人情報の流通経路が複雑化

ネットで一度でも入力した情報が、複数の会社に回る時代です。

まとめ|0800-300-8174は“出なくてOKの営業電話”

最後に改めて要点をまとめます。

- 0800-300-8174はライフサポートセンター名義の営業電話

- 詐欺ではないが、説明不足や強引な営業例がある

- 個人情報を伝えるのは危険

- 出る必要なし、折り返しは絶対しない

- しつこい場合は着信拒否でOK

- 迷惑電話対策をしておけば安心

少しでも不安が解消され、安心して対策できることを願っています。